一疼就去“按一按、捏一捏”,觉得推拿能活血通络、立竿见影。门诊里常遇到:有人肩背痛被“松一松”,结果第二天痛得抬不起手;也有人小腿肿痛被“刮一刮”,险些耽误大事。专业观点很简单:推拿是有边界的,它更适合肌肉紧张、筋膜黏连这类“功能性不适”,而不是所有疼痛的“万能钥匙”。真正安全的做法,是先分清疼痛的性质和危险信号,再决定要不要按、怎么按、谁来按。

一、这“3处疼”别盲目推——把危险讲清楚放在一起说

第一处:胸口或胸骨后疼痛,向左肩、后背、下颌放射,伴出汗、胸闷、气短。很多人以为是“岔气”或“受凉”,去推拿放松胸背肌,结果掩盖了心源性疼痛的警讯。心脏缺血、冠脉痉挛时,强力按压只会延误就医窗口。

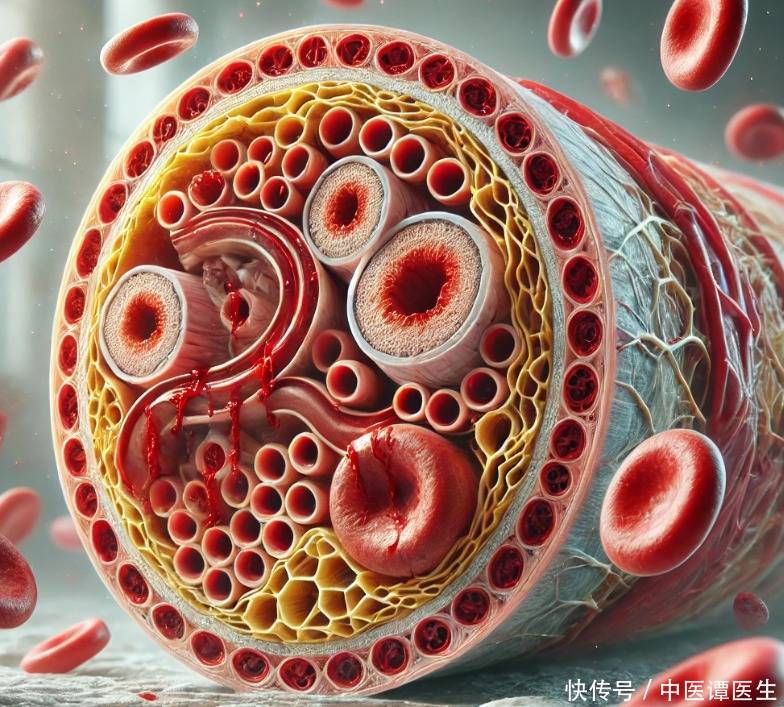

第二处:小腿或小腿肚单侧肿痛、发热、压痛,走路加重、夜里也不缓解。别把它当“落枕到腿”或“抽筋后遗症”去推拿——这可能是深静脉血栓的典型表现。推揉挤压可能使血栓不稳,增加脱落风险。

第三处:颈后枕下刺痛伴眩晕、恶心,或手臂麻木、无力,甚至走路发飘。此时考虑颈椎急性期受压、椎动脉受刺激的可能性较大。粗暴扳动、强力按压,可能加剧神经、血管受刺激。总结一句:胸口痛放射、单侧小腿肿痛发热、颈后痛伴神经症状——这三类,一定先就医评估,切勿“上手就按”。

二、为什么有的人越按越重——机制与常见误区

推拿的原理,是通过手法改善局部软组织滑动、缓解肌肉痉挛、促进代谢循环。但在“急性、进行性、器质性”的病变里,机械刺激会放大炎症级联反应或触发不良后果。比如:急性软组织拉伤或关节扭伤的前48小时,组织渗出活跃,强力推拿会加重水肿与崩裂;急性期椎间盘突出,粗暴旋扳可能进一步移位;静脉血栓期的用力揉捏,可能改变血流剪切力,增加脱落风险;局部皮肤感染、带状疱疹期的推拿,会扩散疼痛与感染。另一个误区是“哪里痛就按哪里”,实际上,长期久坐的肩颈痛,真正紧的是胸小肌、前锯肌、髂腰肌等“隐匿拮抗肌”;只在痛点上死磕,往往越按越紧、越按越肿。

三、什么时候可以考虑适度推拿——自测“红黄绿灯”

绿灯情形:劳累后酸胀、局部可定位的肌筋膜疼痛;早上僵、活动后缓解;按压虽酸但能“舒服地散开”;无发热、无肿胀、无放射性麻木。此类在掌握力度和体位的前提下,可由专业人员进行温和放松。

黄灯情形:夜间痛醒、晨起僵硬超过一小时、最近三天疼痛在加重、既往有颈腰椎病突发期。此时应先评估影像与功能,再决定是否结合理疗、药物与轻手法。

红灯情形:前文提到的三类“危险疼”:胸痛放射伴气短出汗;单侧小腿肿热痛;颈后痛伴眩晕或肢体麻木无力;以及发热、创口、皮疹、怀孕晚期、抗凝药物使用、骨质疏松伴新近跌倒。出现这些,请直接就医,推拿暂缓。记住:推拿不是抢险工具,评估永远先于手法。

四、想更安全有效,记住这几件“小事”

第一,先减负再放松:把“久坐—含胸—低头—憋气用力”的链条拆开,工作50分钟起身2–3分钟,改成“鼻吸口呼、均匀用力”,肩胛后缩打开胸廓,再谈按压和拉伸。

第二,冷热要分场景:急性48小时红肿热痛主冷敷减渗出;慢性紧张酸胀主热敷促循环。不要混用。

第三,找对人与场景:选择有资质的中医科/康复科/疼痛科专业人员,先问诊、再体格检查、必要时结合影像。避免“野路子”大力扳动,颈部旋扳尤其慎用。

第四,设定“止损点”:一次手法后,给身体48–72小时反应期;若痛感级别上升≥2级、出现新的麻木肿胀或头晕,应立刻停止并复评。

第五,重建而非只松:推拿后尽快补上“激活深层稳定肌+关节活动度+姿势矫正”,比如颈胸转换练习、肩胛控制、髋屈肌放松与臀中肌激活,让效果“落地”。

疼痛不是敌人,它往往是身体递过来的“黄色便条”,提醒我们某个环节出了问题。推拿也不是魔法,它能在合适的场景里帮助你,更舒展、更轻松;但在错误的时机和错误的部位股票配资正规平台,它可能成为“火上浇油”。当胸口痛向左肩背放射、当小腿单侧肿热痛、当颈后痛伴眩晕或肢体麻木时,请把“按一按”的冲动,换成“先就医”的冷静。给自己一次明确诊断的机会,很多风险就能止步于门外。等排除危险后,再和专业人员一起,用温和可控的手法、配合科学的拉伸与激活,把紧张的肌肉放松,把被忽视的稳定肌找回来,把久坐和坏姿势纠正过来。这样,你不仅是“今天不痛了”,而是在为未来的每一天打基础——少走弯路、少吃苦,把身体的主动权拿回手里。

华林优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。